26 9 月 人單合一:商業模式的新啟蒙

· 人單合一的三個自進化

人的自我啟蒙才是商業模式自我進化的驅動力。

以人單合一為例。通過人單合一「去科層制」之後,每個人都實現了從執行人到自主人的自我啟蒙,然後才有了今天進入物聯網時代共創共享的新啟蒙。「以人為本」成為人單合一和經典模式之間的分水嶺。

經典模式「以物為本」,體現為物本經濟發展觀。物本經濟發展觀追求資本和財富的增值,它惠及的只有股東。資本的主人是股東,這決定了物本經濟發展觀的股東價值導向。但這種導向的問題在於,股東只能分享價值,不能創造價值,由此可以解釋,為什麼經典模式缺乏發展動力。

人單合一「以人為本」,體現為人本經濟發展觀。人本經濟發展觀追求人的價值的增值,但又絕對不是一般的人的價值增值,而是每個自我啟蒙的人的價值增值。具體分析,人單合一1.0以「零距離」為特徵,它通過增值分享彰顯每個人的創新價值。到了人單合一2.0,其特徵變為「零邊界」,它通過智能交互生態來彰顯生態攸關方的創新價值。

同樣都是商業模式,人單合一和經典模式的發展觀有著根本差異。我們不能用經典模式的思維來理解人單合一,就好比不能用固定電話的思維來理解行動電話,這是兩個完全不同的概念。

第三個角度,啟蒙運動與新啟蒙。

啟蒙運動的鼎盛時期和第一次工業革命的開端幾乎發生在同一時代。18世紀60年代,珍妮紡織機的發明和應用成為第一次工業革命的開端性標誌。前者創造了後者得以發生和成長的思想土壤。一個不爭的事實是,啟蒙運動雖然影響了工業革命,卻並沒有影響到企業內部的管理。但是,對企業來說,啟蒙運動的理念絕對不可或缺。這是因為,在企業所有的資產當中,唯一可以增值的只有人,離開了人,不管什麼資產都不可能產生增值。

啟蒙運動的理念就藏在啟蒙運動的口號里。

(一)「鼓起勇氣,運用你的理智吧!」

德國哲學家康德的這句話和它所代表的理念不可能在經典模式下的企業中得到運用。經典模式主導下的企業就像一部高效運行的機器,企業里的每個人就像機器上的一個螺絲釘或一個齒輪,儘管大小不同,重要性也不同,但都像一個零件被固定在機器上一樣,牢牢固化在一個崗位上,不可能產生創新思維。如果想要「運用你的理智」,就必須先解除經典模式的束縛。

(二)「啟蒙就是人類擺脫自我招致的未成熟狀態」

這是康德在《什麼是啟蒙》中的另一句話,可以理解為,啟蒙運動就是人類從自我設限的牢籠中掙脫出來的運動。牢籠是自我設限、自我招致的。

在今天的網路時代,經典模式絕對是自我設限的牢籠,但在工業革命時代,經典模式不但不是自我設限的牢籠,恰恰相反,它曾是工業生產從小作坊進化到大工業生產的歷史前進動力。

時代變了,進入到網路時代。正如管理大師德魯克所說,「互聯網消除了距離,這是它最大的影響。」沒有零距離就沒有電商,電商的產生對經典商業模式造成衝擊,它將商品信息透明化,去掉了中間商。時代繼續向前發展,電商這種商業模式迎來物聯網的新衝擊,新的衝擊不但更大,還很可能是毀滅性的。

互聯網和物聯網時代帶來了新的衝擊,也創造了新的機遇,去掉科層制的機遇。科層制理論的創立者德國人馬克斯·韋伯被稱為組織設計理論之父,他認為科層制極大地提高了效率,同時也指出它存在的問題,就是壓制了組織中的創新活力。韋伯發現了問題,但在他的時代不可能解決問題。現在機會來了,網路消除了組織內的信息不對稱。試想,既然信息不對稱已消失,那科層制還有什麼存在的必要呢?

第二個同心圓代表了路徑——人單合一:自進化的普適價值。「以人為本」具有普適價值,許多組織都認可「以人為本」,但真正落地的卻很少。我認為,「以人為本」就是要彰顯每個人的價值和尊嚴,如何才能彰顯?唯有讓每個人自主決定自己的價值和尊嚴。人單合一就是讓每個人自主決定自己的價值和尊嚴,只有「自主決定」才能自進化。

第三個同心圓代表了目的——人單合一:自進化的永恆追問。人的價值和尊嚴是沒有止境的,經典模式做不到這一點,人單合一追求「人的價值最大化」,這個「最大化」是沒有邊界的,所以要「永恆的追問」。人單合一創立至今已走過20年,人單合一1.0用了19年,今年是人單合一2.0的元年,今後還要持續探索追問。管理學家斯圖爾特·克雷納在他《管理百年》這本書里有一句名言,管理沒有最終的答案,只有永恆的追問。我對這句話的理解是,如果你認為自己找到了管理學上的最終答案,那你就已經陷入了無底的深淵。

1. 緣起中的揚棄

人單合一對經典管理理論的揚棄就蘊藏在它的緣起中。也就是說,人單合一生來就是為了揚棄經典管理的。

這就是我為什麼2005年9月20日創立人單合一的初衷。

2005年,《財富》世界500強發布了新的入圍線,按照2004年的全球營收,海爾和入圍線只差了2億人民幣。我們努力一下就可以進入500強。但在當時,我們已經感覺到很重的大企業病了,內部機構臃腫,外部與用戶越來越遠。如果不能克服大企業病,進入500強也會掉出來,與其那樣,還不如重新建立一種新的商業模式。所以我就提出了人單合一。

人單合一的定義很簡單,「人」就是員工的價值,「單」就是用戶的價值,「合一」就是員工的價值體現在他為用戶創造的價值之中。如果為用戶創造的價值大,他的價值就大;為用戶創造的價值小,他的價值就小;不能創造用戶價值,他就沒有價值。

1.1 對經典管理理論的揚棄

人單合一在源頭上就和經典管理理論完全相悖了。

泰勒、馬克斯·韋伯、法約爾的著作是經典管理模式的理論發源地,所有的經典管理模式都逃不出他們的框架。

泰勒是科學管理之父;馬克斯·韋伯是組織理論之父,創立了科層制理論;法約爾被稱為管理理論之父,設計了企業的五大職能部門沿用至今。

我們揚棄經典管理從哪裡切入呢?組織。因為企業的興衰在於人,而人的活力在於組織。我們把科層制變為自組織,具體表現為小微、鏈群合約。

這不僅是組織框架的簡單改變,而是完全不同的兩種文化理念。科層制是高熵文化,而自組織是低熵文化。

熵是測量混亂程度的一個標準。

高熵文化體現為熵增。熵增有兩個條件,一是封閉系統,二是沒有外力做功。這非常符合科層制的特點。

低熵文化體現為熵減,熵的不斷減少要靠自組織。自組織也有兩個特點,一是引進負熵,二是正反饋循環。所謂負熵就是新的資源或者能量。引進新的資源和能量就需要利用外力。所謂正反饋循環,意思是,利用外力增強了競爭力,又能吸引更多的新資源、新能量,競爭力進一步增強。通俗地說,就是進入了良性循環。

1.2 對上世紀西方文化三大定律的顛覆

三大定律分別是帕金森定律、彼得定律和墨菲定律。他們分別指出了一種文化現象,並總結成定律,意味著在他們看來,這些文化是不可能改變的。

帕金森定律又稱為「金字塔上升」,意思是金字塔式的組織中,層級會越來越多,大金字塔里還會產生小金字塔,導致組織膨脹且無效。帕金森定律一針見血地道出大企業病的病根。經典管理也試圖解決這種問題,他們的辦法是裁員、合併部門等,但是,很快層級又長出來,人員又臃腫起來。究其原因,病根未除。

我們的解決辦法,就是把「他組織」變成「自組織」,拆掉金字塔,去除科層制,直接把中層部門去掉,原來中層部門的12000多人變成自主創客,成立新的小微一起創業。這樣一來,就不用經常反覆地做減少層級、減少人員的無用功了,因為金字塔徹底沒了。

彼得定律又叫「最終職位定律」,金字塔組織中,一個人在現有崗位上表現優異而被晉陞,直到晉陞到一個他不能勝任的崗位為止,最終導致組織內每一個職位都被一個不能勝任的員工所佔據。在金字塔式組織中,這是必然的。因為一個人能不能晉陞取決於他的上級,如果他的上級是個平庸之輩,他能提拔一個能力比他更高、更強的人上來嗎?這是不可能的。

人單合一則不同。它消除了科層制,變成了自組織。自組織中的每個人都是自主人的創客,每個人的價值不靠職級衡量,直接體現為自主人的創新價值。我們把「三權」(決策權、用人權、分配權)歸還創客。創客的價值實現來自增值分享,增值越大,分享就越大,自我價值實現就越大。

墨菲定律指出凡是事情有變壞的可能,就一定會變壞。比如庫存難題,每個企業都想解決,但就是解決不了。因為庫存的問題有很多職能部門都在管,但每個部門都不對此負責任。

海爾通過人單合一的實施,自進化出零邊界生態的自糾錯機制,體現為「三個零」:零距離、零簽字、零庫存。

零距離是指所生產的產品要和用戶充分溝通,知道用戶到底要什麼。

零簽字是指不需要哪個部門簽字。因為沒有職能部門,大家一榮俱榮,一損俱損,共同創造價值。有損失自己負擔,有增值自己分享。

零庫存,既然生產出來的產品是用戶需要的,那就不應該先進倉庫再找買主,而是應該在生產線上就已經有買主了。海爾有一個特別的指標叫作「不入庫率」,衡量生產線上的產品有多少是直接送到用戶家裡的。不入庫率最後一定要達到100%,實現零庫存。

2. 重組中的啟蒙

啟蒙運動要達到的目標就是主體的無限自由,也就是一種人是他自己命運主人的永恆哲學。

人單合一的自組織、自主人、自進化可以實現這個目標。主體的無限自由就是自主人。自主人可以自己選擇創新的方向,把命運掌握在自己手裡,通過自組織實現自進化,這不就是無限自由嗎?

開篇講了人單合一和經典模式的最大不同,前者以人為本,追求人的價值最大化,後者以物為本,追求股東價值最大化。股東價值最大化的理念不徹底改變,以人為本就無從實現。為什麼股東價值最大化的理念一直存在?

「股東價值最大化」是獲得諾貝爾經濟學獎的米爾頓·弗里德曼1970年提出來的,已經影響了企業半個多世紀。進入到互聯網時代,很多企業已經感到它非常片面,應該調整。2019年,美國商業圓桌會議簽署了一個宣言,提出應該拋棄為股東創造價值這個唯一的目的,追求為利益相關各方都創造價值。但是,6年過去了,沒有看到什麼實際成果。美國商業圓桌會議是非常有權威性的組織,它由美國最大的200家企業的CEO組成。

這個問題為什麼始終解決不了呢?因為有兩個難題。

一是組織難題。如果要給利益相關各方都創造價值,那麼就不應該是科層制,而應該是自組織、是生態。美國的大企業有可能為此改變嗎?比如放棄CEO的權利等,不可能。

二是激勵難題。美國企業普遍採用的是委託代理激勵機制,通常體現為期權激勵。期權激勵和股價聯繫在一起。這種制度下,為了提高股價,管理層就要拚命去抓短期業績。這又回到了以物為本,而不是以人為本。我們經常會看到大企業財務造假的消息,與委託代理激勵不無關係。

這個問題並非無解。關鍵是能不能真的以人為本。

海爾2016年兼并了美國通用電氣的家電業務。兼并之後,我們一個管理人員也沒有派去,用的還是原來的人員、原來的設備、廠房,唯一的改變是讓通用家電接受人單合一模式。兼并後5年多,通用家電營業收入達到了合併時的2倍,利潤達到了合併時的3倍。

其中一個關鍵人物就是通用家電的CEO凱文·諾蘭。他花了很多時間研究人單合一,最後得出一個結論:人單合一是一種哲學,不是一個操作說明書。過去,全球企業學習GE的六西格瑪,它就是一個操作說明書。更重要的是,凱文·諾蘭理解了人單合一之後,又把人單合一進行本土化,把通用家電拆分成了很多的小微和鏈群合約。原來,通用家電12000多人中只有179人可以拿到期權激勵,佔比只有1.5%左右。現在有3700人拿到鏈群合約增值分享,佔比近1/3。現在,通用家電員工的積極性非常高。這也說明,美國的大企業並不是不能改變。

以人為本,追求人的價值最大化,還解決了馬克斯·韋伯生前非常希望達成的工具理性與價值理性的合一。工具理性也叫「效率理性」,把人視為實現目標的「工具」,其本質是「以物為本」。價值理性則是「以人為本」,鼓勵個人的自主創新實現個人的尊嚴和價值。

馬克斯·韋伯生前沒有看到工具理性和價值理性的合一。我們現在可以很直觀地通過增值分享彰顯人的價值和尊嚴。

3. 「人單合一:自進化的商業模式」之哲學思考

這一部分論述了人單合一是一種自進化的商業模式,既然大家都認為人單合一是一種哲學,那我們就從哲學的高度來審視。哲學中最核心、最基礎的三個支柱是本體論、認識論和價值論。

人單合一的本體論——企業應該是一個融入社會的有機體

本體論哲學探討世界的本質和來源。延伸到企業,企業的本質不是自己做大做強,而應該成為一個融入社會的有機體。因為現在的世界已經不允許單打獨鬥。世界經濟論壇主席施瓦布送給我他寫的《第四次工業革命》,這本書里提到,「第四次工業革命將各項技術融合在一起,消除了物理世界、數字世界和生物世界之間的界限。」所有產業、所有產品之間的界限消除了,融為一體。如此,還能置身事外嗎?不可能的。

人單合一的認識論——認識企業的唯一標準是和用戶的融合程度

認識論探討知識的本質和來源。延伸到企業,既不能唯經驗,也不能唯理性。人單合一要求企業轉型為創新生態系統,在這樣的生態系統里,任何個人的經驗和理性都是不及的,唯有生態各方與用戶融合,讓創新自動發生。那麼,原來我們認識企業的那些標準就沒有意義了。在無界生態中,認識企業唯一的標準就要是與用戶融合的程度。

人單合一的價值論——以人為本的價值觀

價值論哲學探討「什麼是有價值的」。延伸到企業,企業的價值不是股東自己的價值,只有為用戶創造價值、為員工創造價值、為生態各方創造價值,股東的價值才能實現。人單合一以人為本,追求人的價值最大化,在1.0階段,通過增值分享彰顯每個人的創新價值,在2.0階段,則要通過智能交互生態彰顯生態相關各方的價值。

第二個同心圓——路徑

人單合一:自進化的普適價值

第二個同心圓由三部分組成,1. 理念的自進化。2. 生態的自進化。3.模式的自進化。

1. 理念的自進化

人單合一模式的理念是符合物聯網時代的理念,它堅持以人為本,因此在全球範圍內具有普遍適用性,它的普適性理念和探索實踐已經被國際上的權威機構採納為國際標準,並發展成為認證認可體系。具體表現為:

1.1 人單合一自進化為商業模式的國際認證體系

人單合一「零距離」的理念和實踐得到了國際企業的廣泛認可,並進化成為一種認證體系。由BEA、海爾集團和Mlab聯合發起的「零距離卓越」認證,已經成為全世界家族企業、非營利組織、大型跨國企業、創業企業爭相通過的認證認可。目前,已有92家組織通過了認證。這表明,人單合一不僅僅適用於企業,而且適用於所有的組織形態。

1.2 海爾主導並引領物聯網領域的國際標準

人單合一在物聯網時代引領的理念,推動海爾在物聯網領域的國際標準制定方面也實現引領。目前,海爾主導和參與了26項物聯網國際標準,涵蓋物聯網基礎、智慧家庭、工業互聯網等方面。世界各國都在爭奪物聯網國際標準的制定權,在激烈的競爭中,海爾提案獲勝,驗證了海爾在物聯網時代的引領。

國際標準領域,除了技術、質量,還有一個很重要的領域,就是管理。今年3月,ISO高票通過了一項創新生態系統管理標準的提案,提案是由人單合一(矽谷)研究中心主任安妮卡·斯泰貝主導的。在此以前,管理界一致認為,創新和標準對立的,創新是不能管理的。安妮卡以海爾人單合一理念和創新生態實踐為藍本,提煉出對創新生態系統的管理指南。目前,該標準項目ISO56012已進入撰寫階段。

1.3 人單合一普適價值在跨文化併購中的成功實踐

剛才我講了通用家電併購前後的轉變。這起跨文化併購的成果,源於從併購開始就導入的普適價值理念。2016年的6月6日,海爾併購通用家電正式交割,我出席了一場通用家電500多名管理人員參加的會議。在問答環節,有一個管理人員提問,「海爾今天兼并了我們,我們想知道,海爾將用什麼辦法來管理我們?」我回答說,「我們首先要理清一個定位,併購後,我不是你的領導,也不是你的上級,我只是你的股東,我們的領導和上級只有一個,就是用戶。」員工和用戶連在一起,在為用戶創造價值中實現自身的價值,這就是人單合一理念的普適價值。

2. 生態的自進化

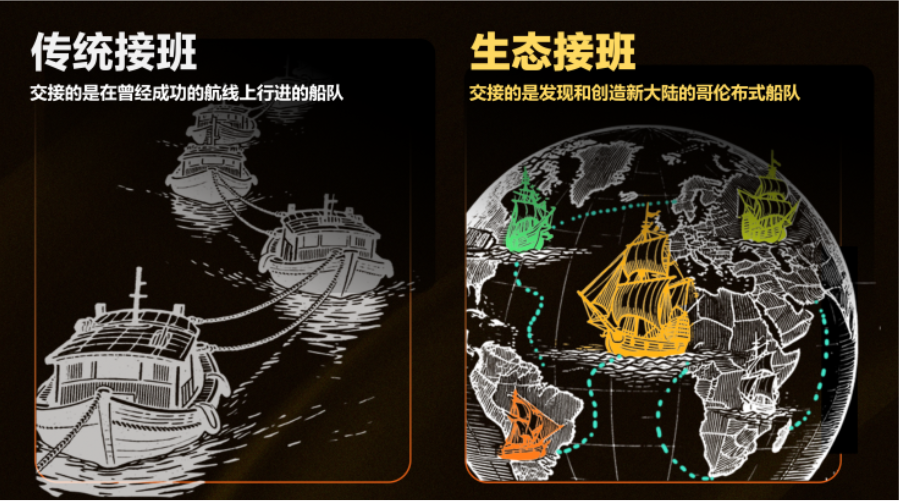

傳統企業不能自進化,只有生態才能自進化,而生態自進化的一個重要標誌就是生態接班。

接班是一個千古難題。1400多年前,唐太宗問群臣:帝王之業,草創與守成孰難?唐太宗之問無解,因為它的前提是「帝王之業」。帝王之業家天下,後代可以坐享其成,哪有幹事業的動力,這是關鍵。企業也一樣。如果不是一個創新生態,而是只靠一個人發號施令,指揮企業,大家都聽指揮做事情,也就失去了全員創業創新的動力,失去了前進的基因。

零距離的檢驗標準

人單合一1.0零距離,從表面上看就是員工和用戶之間的零距離,但從本質上看應該是員工和他自己的價值和尊嚴的零距離,這才是員工創新驅動力的源頭。如果員工每天知道自己的創新價值是多少,就會激勵他繼續創新。

零距離的檢驗標準,就是能不能實時反映出每個人的創新價值,體現出每一個人的價值和尊嚴。如果能,就是零距離,如果不能,就是有距離。

如果不能彰顯每一個人的價值和尊嚴,就一定會有人搭便車,只要有人搭便車,創新體系就會受到影響,甚至會被毀掉。

零邊界的檢驗標準

人單合一2.0零邊界,從表面上看就是在生態當中各方能不能共創共享,但從本質上看應該是企業能不能完全融入物聯網生態,與時俱進。零邊界的檢驗標準,就是智能交互生態能不能成為物聯網的新引擎。如果能,就是零邊界,如果不能,就是有邊界。

有兩個案例可以說明以人為本的普適價值。

一個案例是,首屆全球零距離卓越獎的獲獎組織中,有14.8%是非營利組織。這說明,人單合一模式是所有組織都可以接受的,而過去的經典模式,只適用於企業。

另一個案例是糖果工廠。以人為本的人單合一不是說明書,可以根據實際情況,因地制宜落地,這個特徵也推動了人單合一因地制宜的本地化,推動了它的普適性。上個月,我在義大利參觀了糖果工廠。糖果工廠不是做糖果的,它是一個提供數字創意服務的企業。糖果工廠2022年引進了人單合一模式,只用6個月的時間就扭虧為盈。此前,他們為了扭虧想了很多辦法,引進了很多管理模式,但都沒有奏效。引進人單合一之後為什麼奏效了?主要原因就是人單合一可以本土化。他們把小微叫作廚房,把小微主叫作主廚,把共享服務平台叫作農貿市場,這種本土化的表達讓每個人覺得很簡單,激發了每個人的興趣。

在這個過程中,人單合一(義大利)研究中心主任伊曼紐爾起了非常大的作用,他既對人單合一的內涵非常清楚,又對義大利的本土文化非常了解,能把兩者融合到一起。還有人單合一(荷蘭)研究中心等其他研究中心在這方面也都做得很好。

4. 「人單合一:自進化的普適價值」之文化隱喻

2000多年前,莊子在《養生主》里有一段話,「指窮於為薪,火傳也,不知其盡也。」

「指窮於為薪」,「指」在古漢語中同「脂」,也就是蠟燭。一隻蠟燭燒盡了,火種還留著,沒有窮盡。火種就是大家共同認同的價值觀,形成了一種社會生態,因此可以代代相傳。

幾千年來,中國的書法、功夫、烹飪為什麼能代代相傳?因為整個社會形成一種共識,而且一代代推陳出新,並不會因為某個代表人物去世就中斷了。

如果想代代相傳,必須成為生態,生態是代代相傳的前提。

企業也是一樣。如果變成一個生態,每個人都是自主創客,就可以代代相傳。生態里的創客不是工具人的燃料,每個人都是生態的火種,怎麼不可以繼續傳下去呢?反過來,如果不做生態,仍然靠一個人自己指揮,則必死無疑。

美國未來學家凱文·凱利有一句話說得非常好,令我受益匪淺。他說,「所有的公司都難逃一死,所有的城市都近乎不朽。」公司都難逃一死,因其不是生態,以自我為中心,結果只能是熵增,熵累積到一定程度就會滅亡。城市近乎不朽,因其是生態,可以自進化,也就可以代代相傳。

第三個同心圓——目的

人單合一:自進化的永恆追問

第三個同心圓也由三部分組成,1.自組織的永恆追問。2.變遷的永恆追問。3.自主人的永恆追問。

從科層制變成自組織,比如小微、鏈群合約。我們已經完成了一個自組織的追問,現在正面臨著新的追問,就是如何使這些自組織在做大做強之後能夠自行的分拆,而不是等別人告訴他們。如果不能自行分拆,就會出現兩大問題:第一,它一定會再成為一個新的金字塔;第二,說明它沒有尋找更多的市場發展新機遇,還是停留在已經發現的事業上。

改革開放的時代變遷給我們創造高速發展的機遇。海爾誕生於改革開放,成長於改革開放,我們抓住了改革開放當中的很多機遇,比如創立品牌、全球化。我們已經完成了一個時代變遷的追問。現在正面臨著新的追問,就是如何從互聯網範式轉換為物聯網範式。

從執行人、工具人轉化為自主人,我們已經完成了一個自主人的追問,現在正面臨著新的追問,就是自主人進入到人單合一2.0階段,融入了無邊界的生態之後,能不能在自我進化中自我優化。人員的優化,原來是由人力資源部門來決定,如果不能勝任,再找新的來替代。但現在要和市場緊密地聯繫在一起,做到能夠自我優化。

1. 自組織的永恆追問

首先要明確,誰來追問?要追問誰?

其實沒人來追問,也沒有追問任何人,應該自我追問,永恆的自我追問。追問現在是什麼時代?到底有什麼機遇?能不能抓住這個時代的機遇?這個判斷非常重要。

海爾創業40年以來,三次大的追問體現為「三砸三創」。

第一次追問是1985年砸冰箱創零缺陷品牌,第二次追問是20年以後的2005年,砸科層制創零距離組織,第三次追問又間隔了20年,砸標籤創零邊界生態。經典模式給企業貼上了各種標籤,比如組織應該怎麼架構,應該怎麼管理。現在要把這些標籤都去掉,讓組織變成零邊界的生態。這就是周雲傑正在系統化推進的事業。

1985年,海爾剛剛創業,是一個只有幾百人的集體小廠,資不抵債,需要借錢開工資。因為它是集體所有制小廠,銀行不敢給貸款。那時候,我們說目標是要創出一個名牌來,人們會覺得這是天方夜譚。

但是,我們認為,做任何事情,排在第一位的是改變人的觀念,讓人們樹立一個正確的觀念。那時候的觀念認為,產品質量確實不好,但不怪我們,因為我們設備破、技術落後。這樣的條件怎麼可能創出品牌呢?當時,我們讓大家接受了一個理念:高質量的產品是高素質的人干出來的。

為了真正讓大家在觀念上有一種震撼,就有了砸冰箱事件。當然,並不是說砸完了冰箱質量立馬就好了。它告訴了所有人,如果幹不好,我寧肯不出廠都砸毀也不允許有瑕疵的產品流向市場。這就讓大家一下子意識到,有缺陷的產品是廢品,要去提高自我素質,而且是大家都要提高。正因如此,1985年砸完冰箱,三年之後的1988年,我們在中國冰箱評比中得到了第一塊質量金牌。其他很多比我們的資歷雄厚得多的企業都沒有拿到。

這件事種下了自組織的基因。工業化時代,企業追求多上產量、多創效益、做大做強,就是沒人提自組織。我們砸冰箱之後,為了提高員工素質,創新了自主管理班組的機制。自主管理班組自己來管理,自己來提高素質,效果非常好。這成為後來探索人單合一的先驅,培養了自組織的基因。後面的兩次「砸與創」,對應的是前面講的人單合一從1.0到2.0。

自組織要永遠自以為非。三次大的追問並不是終點,新的時代我們面臨著新的追問。

凱文·凱利在《5000天後的世界》里有一段話:沒有一個公司可以笑傲下一個時代,因為它們的成功會成為它們最大的桎梏。

有的企業會認為,自己做的已經很好了,可以站在巔峰俯瞰其他企業了,別人都以我為榜樣、向我學習。這樣還需要自以為非嗎?實際情況是,別的企業可能從另一座山爬上去了,成為另一座山的高峰。這時,你再想去爬那座山已經晚了。

凱文·凱利在書里提了一個概念,叫做贏家和新贏家。5000天就是13年多,贏家差不多會在13年以後遇到一個超越他的新贏家。他舉例說,硬體時代的贏家是IBM,大概13年後,新贏家出現了,它就是軟體時代的微軟。又一個13年,微軟又被超越了,出現的新贏家是做搜索引擎的谷歌。又過了差不多13年,新贏家又出來了,它是社交媒體的臉書。現在,又到了13年的節點了,新贏家即將出現,雖然還不知道是誰,但它肯定是出現在AR技術領域,這個領域也被稱為鏡像世界。

2. 變遷中的永恆追問

周雲傑現在在做的體驗場景生態就是這個方向,希望能成為下一個新贏家。

2.1 從電商的用戶界面到物聯網的「鏈群界面」。

電商的用戶界面,其邏輯是1對N。確切的說,電商的用戶界面只有顧客,即購買者而已。1指以搜索引擎為基礎形成的電商平台,有無限的商品可以選擇;N就是無數的消費者,可以在平台上選購商品。它的確比工業時代進步了很多,體現為兩大優勢,便宜和便捷。但它也有兩大致命問題:第一,因為是產品之間的競爭,必然造成供應商之間非常嚴重的內卷,價格沒有最低,只有更低;第二個,雖然用戶可以在無限多的商品里選購,但是個性化的體驗卻沒法滿足。比方說消費者想要一個智慧家,電商平台的廠家就無法聯合起來提供。

人單合一鏈群界面的邏輯是N對1。N代表供應商聯合在一起,比如智慧家庭場景有家電、家居、建材等,這些行業聯繫在一起,共同來滿足1,也就是用戶的個性化需求。

它解決了1對N的兩大問題:

第一,相關的供應商之間不再是內卷的競爭關係,而是協同的關係。他們為什麼要協同?因為可以增值分享,大家利益是一致的。

第二,用戶不僅可以選購產品,而且可以提出個性化體驗,並能得到滿足。

2.2 「鏈群界面」的「一核兩翼」

鏈群界面的核心是體驗場景的數據蒸餾,把體驗場景中一些雜亂無章的體驗數據提煉出最有代表性的。它與用戶界面最大的不同在於,用戶界面是流量數據蒸餾。

兩翼,一個是增值分享生態,這是驅動力;一個是共贏進化生態,這是我們要達到的目的。(見圖2)

像「小藍瓶」熱水器、「懶人」洗衣機,關鍵不是技術有多高,而是能和用戶融合到一起,滿足用戶個性化的體驗。

3. 自主人的永恆追問

我們一直在強調每個人的價值和尊嚴,首先要對尊嚴有個定義。那麼尊嚴到底是什麼呢?我認為就是義大利人米蘭多拉在《論人的尊嚴》中所說的,「人的尊嚴就是肯定每個人都有獨立自主的人格」。

其次,如何實現尊嚴?這在現代哲學上體現為薩特存在主義的三大觀點,在後現代哲學上體現為海爾自主人在自進化中的永恆追問。

先說薩特存在主義的三大觀點:存在先於本質、絕對的自由選擇和責任與焦慮。

人一定是存在先於本質,當然這個存在是自主人的存在。物一定是本質先於存在。一張桌子的本質就是要成為一張桌子,所以做的時候就按照桌子來做,做好了以後這個桌子就放在這裡,不能變成椅子。

但是人可以有非常多的本質選擇,可以選擇不同的創新道路。這是絕對的自由選擇。選擇之後會有責任和焦慮。責任在於,既然是自由選擇,就必須把它做好。而焦慮在於,可能有困難需要去解決,但更可能的則是完成了一次選擇之後,到下一個本質選擇的時候,能不能選對?應該怎麼選?總之,人在自由選擇當中自我設計、自我成就,這是無止境的。

再說自主人的永恆追問。我們讓每個人成為自主人。但這不是目的,只是第一步的目標。我們的目的是讓人能夠以自主人的身份去創造價值,而且能無止境的進化。

人單合一對經典管理模式的反思和超越,體現了後現代哲學對現代性的反思和超越。人單合一自主人和自組織,在去科層、去中心化的生態中實現了讓「每個人的尊嚴掌握在自己手中」。

結 語

我以耗散結構來作為今天演講的結束語。我認為耗散結構是所有的企業在物聯網時代都需要達到的境界。

耗散結構是諾貝爾化學獎獲得者普里高津提出的,他的著作《從混沌到有序》對耗散結構做了豐富的詮釋。這個理論對很多人來說也許有些複雜。我選用一個簡單的解釋,耗散結構就是一個需要不斷與外界交換物質與能量才能夠維持的開放系統。

企業就是這樣一個系統,它每時每刻都需要跟外界交換物質和能量,而媒介就是產品。但企業往往有庫存,庫存多了就意味著熵的增加,這樣與外界的交換就減少了,最終導致企業破產。企業為什麼解決不了這個問題呢?因為企業它不是耗散結構。

普里高津對耗散結構的定義就是一句話三個關鍵詞:遠離平衡態的非線性的開放系統。

第一個關鍵詞,遠離平衡態。企業相反,它追求平衡態,追求供產銷平衡。追求到最後的結果卻是不平衡,產生大量庫存。為什麼呢?因為設計這個平衡態的時候,是內部科室關起門自己做的,完全不知道外面動態的市場和用戶不確定的需求。

遠離平衡態,按普里高津的說法只有變成自組織。自組織可以引進負熵和正反饋循環,這一點前面已經講過。

第二個關鍵詞,非線性。企業相反,它往往是線性思維。生產一個產品,一定要比同類產品的企業生產的更多、價格更有競爭力。結果就是內卷,沒有雙贏,只有兩敗俱傷。如果是非線性思維,可能就會追問,為什麼一定要做產品呢?比如智慧家庭,它就不是產品,而是可以和用戶與生態方融合在一起去做場景。行業也是一樣,過去要在行業里當老大,但是現在無邊界了,所有的行業都融合在一起了,只有把行業開放成一個生態。很多年以前,我提出「產品會被場景替代,行業會被生態『復』蓋」。當時很多人可能不以為然,但是現在這已經成為現實了。

第三個關鍵詞,開放。企業如果變成生態就具有了開放性,但是這個生態需要無止境地進化,需要和物聯網的大生態融合到一起,不斷地與時俱進。

聽了對耗散結構的詮釋,你就會發現它和今天演講的題目契合到一起去了。今天的題目是,人單合一:商業模式的新啟蒙。人單合一的商業模式追求的就是成為耗散結構。耗散結構不是一步就能實現的,它需要在不斷的自進化當中去實現。自進化靠什麼呢?就是開篇所說的新啟蒙。