15 2 月 大戰略與小戰略:動蕩時代的高韌性戰略管理系統

大變局時代,企業需要大戰略。

高韌性戰略管理系統能夠幫助企業應對危機、穿越周期、實現長期主義。擁有高韌性戰略管理系統的企業既能夠”堅守大戰略的一致性”,又能夠”保持小戰略的靈活性”,它們在”變與不變”的戰略悖論中找到了動態平衡。 — 本文選自《哈佛商業評論》中文版2025年2月刊 《大戰略與小戰略:動蕩時代的高韌性戰略管理系統》一文

在高度動蕩的時代,塑造企業韌性是當務之急,許多企業由於缺乏韌性,沒有高韌性戰略管理系統而失敗。2024年11月21日,承載著歐盟在動力電池領域”實現自主可控”這一宏大戰略目標的Northvolt公司突然申請破產保護。這家成立於2016年的企業擁有超強的投資人團隊,融資規模超過150億美元,而在申請破產保護時,公司僅有約3000萬美元的可支配現金,並背負了約58.4億美元債務。曾經蒸蒸日上的Northvolt的衰敗暴露了企業競爭中的脆弱性,也給領導者們帶來了一個警醒:只有高韌性的企業才能在大變局時代活下去。

我過去一直聚焦於研究企業穿越周期保持韌性增長的成功法則,發現能夠穿越周期獲得持續增長的企業都擁有強大的”組織韌性”(Organizational Resilience)。根據企業韌性強弱的不同,我將企業分為四類:脆弱性企業、低韌性企業、中韌性企業和高韌性企業。對一個脆弱性企業而言,危機帶來的只是災難,它們在危機面前不堪一擊;低韌性企業可以抵禦小危機帶來的衝擊和壓力,中韌性企業可以從大多數的危機中復原,緩慢地走出困境,只有高韌性企業才能夠克服危機帶來的挑戰,實現在逆境中持續增長。

組織韌性是企業預防、抵禦和適應危機的能力,包括戰略韌性、資本韌性、關係韌性、領導力韌性與文化韌性等五大維度。其中,戰略韌性和公司的長期發展目標、競爭優勢和持續增長相關,它的強弱直接影響企業在面對危機時的戰略定力和戰略敏捷力。本文深度研究了高韌性企業的戰略管理系統,揭示了戰略韌性的形成機制,並為企業如何塑造強大的戰略韌性提供了具體的建議。接下來,讓我們從一個有趣的哲理故事開始,來探討戰略管理中的悖論以及穿越周期的戰略法則。

01 企業戰略的兩難選擇: 刺蝟與狐狸

1953年,英國哲學家、牛津大學教授以賽亞·伯林(Isaiah Berlin)發表了一篇論文:《刺蝟與狐狸》。伯林以”刺蝟”來比喻”一元論者”,以”狐狸”來比喻”多元論者”。伯林解釋說,刺蝟信奉統一性,將現象歸納於某一個核心原則,並且堅持在核心原則的約束和指導下採取行動;而狐狸則不同,狐狸信奉多元性,同時追逐多個目標,且目標間往往並不關聯,甚至彼此矛盾,它在行動中靈活應變,並不接受核心原則的約束。簡單地說,”狐狸多知,而刺蝟有一大知。”在應對動蕩多變的環境時,刺蝟”堅持以一致的原則應對多變的環境”,狐狸則”以靈活的行動應對多變的環境”。通俗一點說,刺蝟就是”一根筋”,狐狸就是”多面手”。不過,伯林也坦承,一個人要想同時擁有刺蝟和狐狸的思維非常困難,人們通常難以調和刺蝟與狐狸這兩種對立思維的差異。

不是只有伯林看到了刺蝟和狐狸兩種思維方式的不同,孔子早在2000多年前就發現這兩種思維之間的顯著差異,孔子給出了調和刺蝟與狐狸之間對立思維差異的原則和方法:執其兩端,用其中於民。藉助孔子”執兩用中”的原則,我們就很容易調和刺蝟式思維與狐狸式思維的差異,不做極端者。真正的智者要抓住事物的兩端(執兩),根據情境的變化採用適中的方法(用中)來處理悖論與矛盾。智慧需要擁抱對立的元素,真正有大智慧的人”能夠同時在腦海中持有兩種相反的想法,並且能夠保持行動力”。也就是說,一流的智者能夠在大腦中調和刺蝟的方向感和狐狸的敏捷性,同時還要保持強大的行動力。

戰略的本質是選擇,而選擇是企業基於對內外部環境的認知與假設而做出的,當危機來臨時,外部經營環境的突變首先挑戰的是企業是否需要堅守既定的戰略,對企業來說,在動蕩的環境中保持戰略定力是極其困難的,當環境發生變化時,戰略的調整是必然的選擇,然而,頻繁的戰略調整又會削弱戰略的韌性以及企業的長期競爭優勢。在穿越周期的過程中,企業常常陷入以賽亞·伯林所描述的戰略悖論:到底是做一隻刺蝟,固執地堅持戰略的一致性?還是做一隻狐狸,靈活地保持戰略的敏捷性?

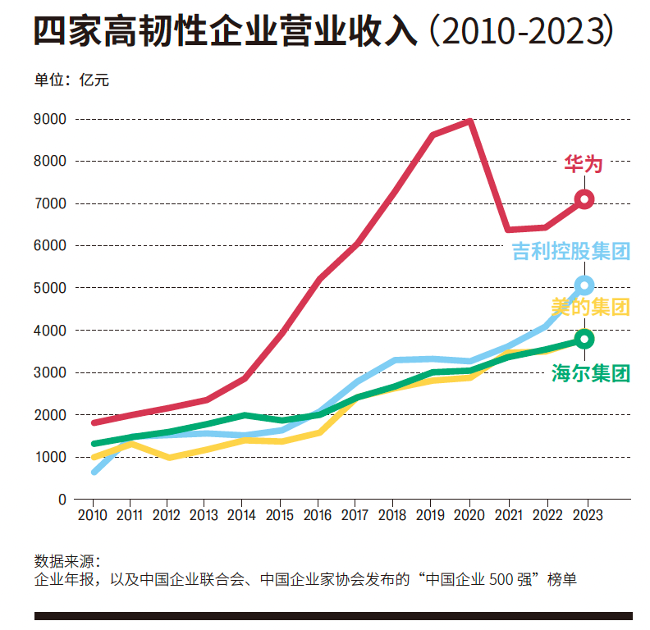

為了探究高韌性企業戰略韌性的形成機制,我深入研究了中國四家高韌性企業的戰略管理系統,它們分別是美的、海爾、吉利和華為。這四家企業都擁有超過30年以上的發展歷史,而且穿越周期獲得了持續增長。

這四家高韌性企業有一個共同的特點是:在穿越周期的過程中克服了多種危機並獲得了持續增長。圖”四家高韌性企業營業收入”展示了這些企業在2010年至2023年期間的營業收入數據。在2023年,海爾、美的、吉利和華為的營業收入分別達到了3718億、3737億、4981億和7042億。海爾、美的和吉利這三家企業的營業收入長期保持了穩健增長的趨勢,即使在2020至2022年新冠疫情肆虐期間,它們依然保持了韌性的增長。華為在2021和2022年由於遭遇了美國制裁,業績短暫出現下滑,但在2023年業績開始恢復增長,表現出強大的韌性。

我對以上四家企業戰略管理系統的演變歷史進行了深入研究,我發現它們就像是”一流的智者”,具有”擁抱對立思維”的智慧。面對多變的環境,這些企業不會像”刺蝟”那樣,固執地堅持一成不變的原則,也不會像”狐狸”那樣,目標遊離,人云亦云,毫無戰略定力。這四家高韌性企業在穿越周期的過程中,小心地在”刺蝟的戰略方向感”和”狐狸的戰略敏捷性”之間尋找一種動態的平衡,並保持了強大的戰略執行力。

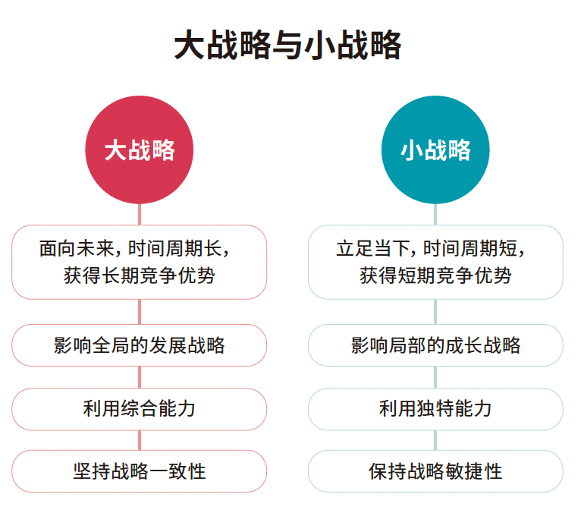

高韌性企業形成了一套獨特且極具韌性的戰略管理系統,這套戰略管理系統包括兩個組成部分,我將其分別稱之為”大戰略”與”小戰略”。”大戰略”是影響公司全局、面向長期的方向與目標,”小戰略”是影響局部、面向短期的策略與目標。”大戰略”是刺蝟式的戰略,它幫助公司能夠”活得久”,贏得未來;”小戰略”是狐狸式的戰略,它幫助公司能夠”活下來”,贏在當下。一個基本的結論是:高韌性企業在穿越周期的過程中,既能夠”堅守大戰略的一致性”,又能夠”保持小戰略的靈活性”,它們在”變與不變”的戰略悖論中尋找到了動態平衡。

02 堅持大戰略的一致性

高韌性企業的”大戰略”包括三個重要的內容:戰略願景、戰略方針和戰略焦點。

戰略願景是宏大的,它是企業的最高戰略,為企業的長期發展指明了方向,並為企業穿越周期持續增長提供了原動力。1998年,海爾提出了”創造世界級品牌”的戰略願景,並隨後開啟了出海之路。海爾的全球化戰略選擇了一條”先難後易”的戰略路徑,它出海的第一站是在美國建立工廠,在最發達的市場向客戶學習,向世界級的企業學習。經過20多年的發展,海爾成為了一家世界級品牌企業。2019年,為了應對物聯網、人工智慧和生態經濟的挑戰,海爾提出了新的戰略願景:成為引領全球的物聯網生態品牌,發布了全球首個智慧家庭場景品牌三翼鳥,構建了全球領先的工業互聯網平台卡奧斯COSMOPlat和大健康產業生態盈康一生。

美的集團的戰略願景也非常宏大。1985年,美的創始人何享健提出”不與國內同行搶市場,走出國門爭天下”的國際化戰略。1991年,在美的開始向東南亞一些國家出口產品的時候,就提出了”做世界的美的”這一宏大的戰略願景,並制定了出口導向的戰略。經過20多年的自身發展和一系列的併購,美的集團也成為了一家世界級企業。2018年,美的集團確立了”科技盡善,生活盡美”的新願景,同時,為了應對萬物互聯時代的機遇與挑戰,美的發布了”聯動人與萬物,啟迪美的世界”的新使命。

1994年,華為創始人任正非提出:”10年之後,世界通信行業三分天下,華為占其一。”這是華為立志成為世界級企業的思想源頭。到了1998年,華為在其《基本法》中正式明確了”成為世界一流的設備供應商”的宏大戰略願景,並由此加快了華為的國際化之路。直到2013年,華為全年銷售收入約為2400億元,超過愛立信成為最大的電信設備供應商。為了擁抱數字經濟時代的新機遇,華為於2017年發布了新的願景:把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織,構建萬物互聯的智能世界。

吉利於1997年進入汽車行業,經過十年的發展在汽車市場上站穩腳跟之後,於2007年通過《寧波宣言》對外宣示了宏大的戰略願景:造老百姓買得起的好車,讓吉利汽車走遍全世界。後來,吉利通過對沃爾沃、路特斯等的併購,成為了一家全球性的企業。隨著新能源汽車產業的蓬勃發展,2015年吉利提出”造每個人的智能精品車”的新願景,以汽車產業電動化和智能化轉型為核心,在新能源科技、共享出行、車聯網、智能駕駛、車載晶元等領域進行深度布局。

戰略方針是高韌性企業在經營中長期堅持的基本原則,高韌性企業擁有相似的戰略方針,主要包括以客戶為中心、讓人的價值最大化、卓越運營等。海爾在多年的發展過程中,始終堅持以用戶為中心的戰略方針,通過多品牌覆蓋不同市場不同用戶的需求。海爾於2005年提出的”人單合一”模式,將用戶價值與員工價值整合為一體,這一模式的本質是:在為用戶創造價值的過程中,實現員工價值最大化。

在美的,”以用戶為中心”被奉為一以貫之的戰略方針。另外,美的還將”卓越運營”視為一項戰略方針,堅持持續優化組織模式、運營流程,並將其與以用戶為中心的戰略方針結合起來,為用戶提供性價比最優的產品。

“以客戶為中心,以奮鬥者為本,長期堅持艱苦奮鬥”,這是華為的戰略方針。當華為在經營上遇到困難時,任正非就會帶領管理幹部來反思華為存在的理由以及克服危機的動力。在任正非看來,客戶是華為存在的唯一理由,客戶需求是華為發展的原動力。華為的明天,只能存在於客戶之中。在華為,人的價值最大化體現為”以奮鬥者為本”,華為的管理者在經歷過多次危機之後深刻體悟到一個戰略方針:企業要生存和發展,沒有什麼靈丹妙藥,就是要長期堅持艱苦奮鬥。

吉利自進入汽車行業起,就確定了”以用戶為中心”的戰略方針,而踐行這一方針的具體策略就是為用戶提供性價比領先的產品。吉利相信好的產品會說話,並通過與用戶的價值共創來增強用戶的體驗。吉利將”人才至上”視為公司的戰略方針,創始人李書福將”人才與創新”視為吉利的法寶,並且提出了”人才森林”這一概念,其核心思想是通過外部引進和內部培養相結合的方式來培養吉利的人才體系。

戰略焦點是高韌性企業根據時代背景制定的戰略主題。這些戰略主題的時間覆蓋範圍相對較長,短則五到七年,長則十幾年。高韌性企業一旦確定了某個階段的戰略主題,就會長期堅守,將資源聚焦在這些戰略主題上,並在多年內保持戰略焦點的一致性。我們可以從海爾集團的發展歷程中清晰地看到這些”戰略焦點”的動態演變。自1984年以來,海爾每七年調整一次”戰略焦點”。海爾制定”戰略焦點”的目的是應對不同時期所面臨的不同挑戰,防止在戰略上僵化,從而適應每一個時代的發展。

美的用”戰略主軸”來體現”戰略焦點”。2011年,美的提出了三大戰略主軸:”產品領先、效率驅動、全球經營”。2015年,美的提出了”雙智驅動”的戰略:智慧家居+智能製造。2020年,美的升級了戰略主軸,提出四大戰略主軸:科技領先、用戶直達、數智驅動、全球突破。美的將科技領先視為戰略主軸的核心,在科技領先大戰略的指引下,美的在內部建立了四級研發體系和”三個一代”研發模式,通過基礎共性技術、前沿顛覆性技術、個性技術和創新產品開發的全方位投入,實現長、中、短期的技術布局,保持產品在市場上的競爭力。

華為通過代理交換機開始創業,面對強大的競爭對手,將創業初期的戰略焦點確定為”農村包圍城市”,用了將近8年時間在國內廣大縣鄉市場站穩了腳跟,並且在產品上實現了由模仿向自主研發的轉變。1999年,華為將”全球化戰略”確定為新的戰略焦點,開始大力拓展國際市場。2012年,在通信設備產業邁入成熟期之後,華為將戰略焦點調整為”雙輪驅動戰略”,即成為ICT基礎設施和智能終端提供商。在這一大戰略的指引下,華為進入了消費終端業務。

吉利在進入汽車行業的初期,制定的戰略焦點是”低成本領先戰略”。當時,李書福確立了”先描紅再寫字,先學走路再學跑步,先從低端做起,從零部件做起,再做高端”的技術路線,提出了”售價五萬、油耗五升、能坐五人”的”三五”造車目標,憑藉低價戰略成功躋身轎車行業十強。2007年,吉利將戰略焦點確定為”高品質產品戰略”,通過《寧波宣言》宣布進行戰略轉型,從低價戰略向技術先進、品質可靠、服務滿意、全面領先戰略轉型;2015年,吉利為了抓住新能源汽車產業發展的機遇,發布了吉利藍色行動計劃,將戰略焦點確定為”多品牌戰略”;2024年,吉利發布了《台州宣言》,將戰略焦點確定為:戰略聚焦、戰略整合、戰略協同、戰略穩健和戰略人才。

大變局時代,企業需要大戰略。“四家高韌性企業的大戰略”(下圖)展示了海爾、美的、華為和吉利這些高韌性企業自創立以來的核心”大戰略”。在高韌性企業的戰略管理系統中,戰略願景就好像是大戰略的”導航器”,為公司的長期發展提供方向;戰略方針是”護航器”,防止企業在經營上出現偏差;戰略焦點是”驅動器”,為企業在每一個階段的成長找到增長點。

03 高韌性企業同時擁有 大戰略和小戰略

對任何領導者而言,為企業制定正確的發展戰略是一項極具挑戰性的任務,環境的高度動蕩性和未來的不確定性讓決策者戰戰兢兢、如履薄冰,在複雜多變的環境中領導者難以識別事務之間的因果關係,再加上信息的不透明、不對稱會讓領導者進行決策變得越發困難。戰略決策的複雜性常常令一些領導者對重大決策望而生畏,甚至出現了一種”戰略悲觀論”,戰略悲觀者就像狐狸一樣,常常以環境不可預知、未來不可預測為由,認為戰略是無序的,他們固執地認為戰略不可能預先設計出來,而是在應對變化的過程中形成的。

戰略悲觀者的思維是”狐狸式”的,是狹隘的,他們”只看到了樹木而忽視了整個森林”,過於強調了偶然性對戰略決策的影響,而沒有看到必然性對戰略決策的影響。企業的”應急戰略”的確具有偶然性,但背後還有一種”深思熟慮的戰略”,這一戰略具有很強的一致性,也是公司的大戰略。

在高韌性企業的戰略系統中,”深思熟慮的戰略”是企業長期堅守的”大戰略”,比如像”戰略願景”這樣的”大戰略”會給企業帶來一致性和方向性;相對而言,”應急的戰略”則屬於”小戰略”,比如像”競爭策略”這樣的”小戰略”強調適應性與敏捷性,在不同的環境中企業應當靈活地選擇不同的增長策略。高韌性企業認為戰略是一個不斷動態演進的過程,它們同時擁有大戰略與小戰略,兩者之間相得益彰,相互促進,相互協同。如果企業只有”大戰略”,就會在多變的環境中喪失靈活性,不能敏捷地應對變化;反之,如果企業只有”小戰略”,就會在面對危機時迷失前進的方向,自亂陣腳。

在具有韌性的戰略管理系統中,”大戰略”是戰略系統的”底座”,為表面上看起來有點雜亂無章的”小戰略”提供了穩定性與一致性。圖”大戰略與小戰略”對比了雙方的不同,前者是面向未來影響公司全局的發展戰略,執行大戰略需要利用企業的綜合能力。小戰略則不同,它們是企業立足當下,為了獲得短期競爭優勢而採取的戰略,這些小戰略可以影響公司的局部,執行這些小戰略需要利用獨特的能力,比如,短期的競爭戰略、運營戰略和職能戰略都需要使用相應的專業化能力。

高韌性企業在”大戰略”上一以貫之,而在”小戰略”上靈活調整,這種策略使得這些企業在動蕩的環境中既保持了戰略的一致性,又保持了戰略的靈活性。在面對危機時,戰略一致性使得企業可以聚焦主業,在戰略上不漂移,並能夠從”大戰略”中汲取行動的力量,塑造了企業的長期競爭優勢;戰略靈活性使得企業敏捷地應對時代與市場的變化,動態調整”小戰略”與發展目標,從而塑造了企業短期的競爭優勢。

任正非認為,企業發展在堅持正確方向的前提下,保持經營的靈活性是非常重要的。他既看到了戰略一致性的重要性,又深知戰略敏捷性的不可或缺。任正非提出了”妥協論”,並解釋說”妥協”就是靈活應對環境變化而及時調整經營戰略的一種務實策略,而且”妥協”是對堅定不移方向的堅持。在任正非的”妥協論”中,華為的”方向”和”原則”就是公司的”大戰略”,這是不能妥協的,能妥協的只能是”小戰略”。

企業要想在長期經營中獲得持續增長實屬不易,需要穿越經濟發展周期、技術周期、產業周期和企業生命周期,而且,企業在穿越周期的過程中,既要擁有”指南針”,能夠看清前進的方向,又要擁有”繞過沼澤”的能力,避免陷入經營危機。高韌性企業的領導者不試圖去預測危機,他們發現危機難以預知,應對危機的最好方法就是提前布局,防患於未然。同時,高韌性企業在危機來臨時,也不懼怕危機,儘管危機常常會給企業的持續增長帶來嚴重影響,但是,危機也有它的積極作用,尤其是對那些已經長期獲得成功的企業而言,企業內部積累了太多的問題,滋生出阻礙創新的惰性。領導者依靠常規的管理手段難以推動變革,危機就像是一次”電擊”,反而刺激出企業的警覺意識,促使企業改變傳統的模式,必須用創新的方式來解決危機帶來的困難,從而做出戰略性的變革。

通過對高韌性企業發展歷史的研究,我發現幾乎沒有任何一家企業能夠在發展過程中一帆風順,企業的成長一定會遭遇到不同的危機時刻,會陷入到各種各樣的困境之中。儘管企業試圖去繞過沼澤,但是,有時也難以避免掉進沼澤,幸運的是,這些高韌性企業最終都能夠找到逃出沼澤的方法。對企業的增長而言,危機就是一個突然而至的”大事件”,這個事件讓企業陷入了發展的困境,並且很難用慣常的方式應對這種”大挑戰”。

危機對大多數企業而言都會帶來致命挑戰,不少企業正是在危機的打擊下轟然倒下。是否能夠應對並走出危機考驗的是一家企業的韌性,唯有高韌性企業,能夠抵擋住危機帶來的嚴峻挑戰,業績在短暫受到影響後,能夠快速復原並獲得逆勢增長。高韌性企業需要注重培養兩種能力來管理危機,既要培養預警、避免危機的能力,又要培養應對、跨越危機的能力。唯有如此,企業才能夠從危機中活下來、活得好、活得久。

善變者,以不變應萬變。”大戰略”與”小戰略”共同塑造了企業的戰略韌性。高韌性企業之所以擁有超強的戰略韌性,在多次危機中保持了戰略定力,並獲得了持續增長,最重要的就是它們在危機中依然堅守”大戰略”,它們是企業長期獲得高價值增長的”基石”。同時,高韌性企業敏捷地應對外部環境的變化,不斷調整”小戰略”,動態調整經營目標,持續優化運營機制,不斷改進創新模式,持續升級價值創造方式,從而不斷塑造企業的競爭優勢,並推動企業持續增長。

· FIN ·

曹仰鋒 | 文

李全偉 | 編輯

王一冰|公眾號文章編輯

曹仰鋒是香港創業創新研究院院長、北京大學光華管理學院管理實踐教授、香港城市大學商學院特聘教授,長期聚焦於研究戰略轉型與商業模式創新、領導力與組織變革、企業可持續成長等,出版《第四次管理革命》《組織韌性》《黑海戰略》等多部暢銷著作。